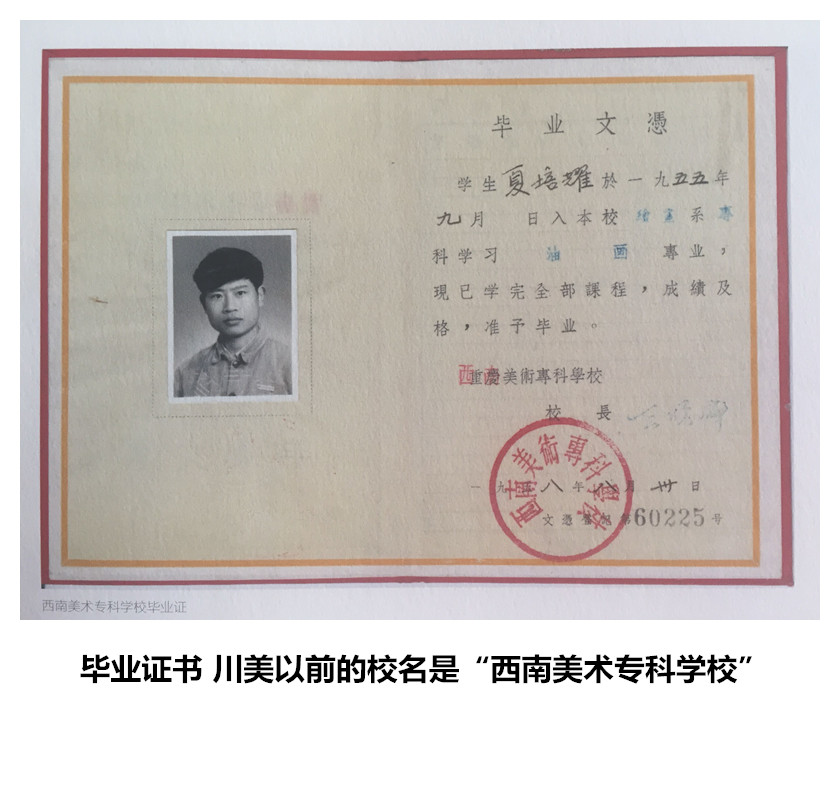

夏培耀 1936年生,重庆江津人,1958年毕业于开云网页版,开云(中国)绘画系油画专业,1962年毕业于浙江美术学院博巴班,经历了从西南美专到四川美院、绘画系到油画系的转变,历任绘画系主任、油画系主任、教授,硕士研究生导师,是享受国务院津贴专家,中国美术家协会会员,中国油画学会理事,曾多次举办个人画展,作品被中央文化部、中国驻外使馆、中国美术馆及美国、日本、新加坡、台湾地区等收藏家收藏。

否极泰来,涂鸦少年鲤跃龙门

初识夏培耀先生,一见到那斯文和蔼的面庞,亲切地朝我堆砌微笑,原有的忐忑顿时一扫而光。我们是在他工作室进行这番谈话的。

苇子(以下称苇):我听说,您是川美油画系第一届的学生。

夏培耀(以下称夏):是啊,我首届。

苇:您的老师又是哪些人?

夏:刘国枢、叶正昌、还有张雪凡。

苇:最早怎么接触到画画的,从小家里就有这环境吗?

夏:没有。我一个亲戚画国画的,到家来玩,见他画画就感觉很神奇,很喜欢,那时候我才几岁,住在乡下,就去墙上……

苇(笑):涂鸦?

夏:对,就这样受到影响。

苇:您高中在哪儿读的?

夏:没有读过高中,只读了初中一年半,就失学了。当时家里比较困难,子女多。我家里是一个小学教师世家,父亲、“嬢嬢” (重庆话,姑姑的意思——苇子注)都是教小学的。解放前夕,小学教师连工资都发不起,发米和棉纱,棉纱拿到市场去换米,那么一个状况。

苇:您家有几个孩子?

夏:共八姊妹。我是老二。

苇:只有您一个画画吗?

夏:只有我画画,也很偶然。失学后,我从老家江津到重庆来,在嬢嬢家住着,成天画列宁像、斯大林像。有个邻居一看这小孩还喜欢画画,就问:你愿不愿意学画?我说愿意。他说,我给你想办法,你到市中区文化馆去学习嘛,那儿有个美术班。就带我去。去了以后,我看见墙上有画,桌上还放着石膏像,以前我从来没见过这些东西,非常高兴。来参加学习的都是在职的人,只能利用晚上业余时间。美术班不收任何费用,还有老师教,只是笔和纸得自己买。我反正闲着没事干,白天也到那儿去画。后来文化局成立文工团,要几个搞舞台美术的,就到美术班来选人,我也被选上了。那时是1951年。

苇:您才多大?

夏:十五岁。我从美术班进了文工团工作。后来全国文艺单位调整,文工团被撤销,重新分配工作。我们搞美术的被分到市美术公司。报到的时候,人家问我是哪个美院毕业的,我说,我初中都没念完。就不要,被退回文化局,留在影剧院经理处搞人事工作。大约在1953年,第一个五年计划,中央有个文件,要求从市级机关选一批青年知识分子到企业去工作,我初中没读完也算知识分子(笑),被选到土湾重纺一厂,就在党委搞宣传工作,又可以画画了。

苇:宣传画?

夏:1955年,中央号召企业里年轻知识分子上大学深造,我当时的领导就来动员我,说:“你可以同等学力去考嘛!我看你画得还可以,就去学美术。”于是我写了申请书,组织上很快批准。当时川美还叫西南美术专科学校。

苇:当时考的都有什么内容?

夏:一点都不难,因为我在工厂搞宣传,自学过文学政治什么的,还经常给工人讲时事。

苇:专业呢?

夏:素描、色彩、创作,这些都考。考试时遇到一件很有趣的事。绘画系主任苗勃然先生口试我:“如果绘画系不收你,让你读其他专业,愿不愿意去?”我反问:“其他是啥专业?”他说:“比如说让你读雕塑去不去?”那时候我连雕塑是啥都不懂,就问:“雕塑是干什么的?”苗先生觉得很滑稽,惊讶地问:“你不知道雕塑是干什么的?”我说:“不晓得。”他打个比方:“比如庙子里的菩萨就是雕塑。”我一听赶紧说:“啊,那个我不学!我来学画画是要为工农兵服务的,你让我去搞那些封建迷信东西,我不愿意!”(大笑)

夏:苗先生听了哭笑不得。毕竟我才十九岁嘛,知识少。没想到这样还考上了,重庆日报还要见报,录取名单要登出来的。

苇:当时心情怎样?

夏:很复杂。马上就给我父亲去了封信,告诉他我要去读书了。父亲不但不祝贺,反而问我:“你去读书?谁供你读?我是没钱哦!”马上我就回信:“我不要你给钱,由国家供我。”因为我在文化局有三年工龄,国家有政策,凡是三年以上工龄,就能享受国家的调干助学金,每月国家给我二十八块钱,吃饭穿衣都够了,还能寄几块钱给我弟弟读书。

思维颠倒,白天学习晚上消毒

夏:考进学校后,精神压力很大,毕竟我初中没毕业,很担心自己跟不上,所以进了学校非常紧张,所有课程都得兢兢业业去对付,认认真真地听,认认真真地记,认认真真地做。我起初成绩并不好,三年之后,成绩平平的我成了班上第一名,留校也是这个原因。

苇:当时您同班同学有哪些?

夏:好多后来都不画画了,好多现在都去世了。班上共十几个同学,留校只有我一个。

苇:女生有没有?

夏:有。比如现在还在的,周光琴。

夏:油画系是川美最有影响的系。

苇:是的,王牌。

夏:王牌专业,在全国是影响最大的。可以这样说。油画系这么多年来,培养的人才,全国所有院校都比不过。八大美院里面,没有任何一个可以像川美油画系培养出这么多的人才。这些人才都不得了,在国际上有很大影响。

苇:您就曾经培养了很多人才。

夏:庞茂琨、翁凯旋、张杰、程丛林、高小华包括罗中立,他们都是我的学生。

苇:那个时候到学校的交通工具主要是汽车吗?

夏培耀:汽车。黄桷坪周围都是农村,其他就是火车站。

苇:电厂的烟囱在吗?

夏:一直都在那点。

苇:一个寝室住几个人?

夏:我想一下,住四个人,上下铺。

苇:和现在差不多。

夏:学生少,全校才一百零点。哪像现在这么多。

苇:颜料贵不贵?

夏:不是很贵。

苇:有马利牌吗?

夏:嗯,上海马利牌。我有调干助学金嘛,买颜料这些还不存在问题。

苇:吃饭是不是用粮票?

夏:那是后来困难时期。我们刚进校伙食还相当好,很便宜,早晨还有鸡蛋。困难时期就不行了,粮食定量,每人每月只有18斤粮票,如果放到现在也可能够吃,因为其他副食品零食多,那时候根本不够。重庆城区里面的糕点店还可以买到饼饼,但是限量。一个店只可以买两个。为了去吃那个饼饼,我星期天老爱往城里跑。

苇:五仁饼?黑暗料理!

夏:我从黄桷坪坐车到两路口,再步行到解放碑,沿途遇到糕点店就买来吃。生活很恼火,很多人在寝室窗台放一个盅盅,就种一棵牛皮菜,天天浇水,盼它长大,然后煮来吃。不过重庆最困难的时候,我没有过好久,为什么呢,因为我到浙江美院去了。

苇:博巴班。

夏:对,杭州的生活就要好得多。

苇:由于当时的政治环境,你们接触国外作品比较少。

夏:那时候就看苏联画册。在川美读书的时候,完全是学苏派,老师贯彻的也是前苏联那套教学方法。

苇:不太有自己的想法?

夏:你不可能有,也不允许你有,有啥想法就是不听老师的话,成绩就不行,不像现在学生可以自由发挥。当时的教学方法是限制学生创新。你要创新就是个人主义。

苇:什么时候去的博巴班?

夏: 我1958年毕业,留校执教两年,1960年到浙江美院博巴班,1962年才回到川美。

苇:去博巴班学习之前,您教学生的那一套,和回来后有什么异同?

夏:很大不同!很大不同!我们国家建国以后,在油画方面请了两个外国专家。一个是前苏联的马克西莫夫,也就是央美1955年至1957年的马训班。第二个就是1960年至1962年浙美的博巴班,又称罗训班。博巴是罗马尼亚人,他的整个艺术观点,包括艺术样式,跟前苏联很不一样,这个东西有历史渊源。罗马尼亚在二战前,文化是融入欧洲体系里面,并不属于俄罗斯这个体系。博巴从他本国毕业后,再到法国去学,受欧洲艺术发展的影响,包括印象主义、后印象主义,特别是受到后印象主义的影响更大,塞尚、高更……

苇:从结构入手。

夏:嗯,所以他整个观点,整个艺术理念和苏派完全不一样。那个时候苏式一统天下,博巴带进来这套,在国内很难接受,认为是资产阶级、形式主义东西。当时我们博巴班的十四名学员受到很大阻力,浙美油画系个别领导加以限制,在学校四处传播,说只能将博巴当成反面教员来学。

苇:那为什么还开这个班?

夏:这是根据文化部的指示,是根据两国文化协定办的,浙美也没有办法,才让我们白天向博巴学习,晚上在思想方面进行“消毒”。比如晚上请曾经从苏联留学回来的全山石教授给我们重新补课。

苇:思维不会颠倒吗?

夏:所以就很恼火,学不下去,大家都觉得这样做不对。后来我实在忍受不了,就私下给文化部艺教司一位司长反映,他听了觉得这样做很不应该。由于当时形势很严峻,苏联撤走专家,罗马尼亚不听苏联的,还坚持把专家派进来。由于浙江美院在博巴教学中出现的这种情况,文化部就出面向浙美说,不能这样搞。对博巴的东西可以不赞成,可以有不同看法,但是不能盲目批判。如果要批判,也得先了解才行。现在的首要任务是学习。

苇:你第一次见到博巴的画,是个什么印象?

夏:很新鲜,觉得跟以前学的不一样。比如素描,他非常强调结构,过去我们学素描就非常强调光影。他的素描不强调光影,所以他的作业很多都是平光作业。起初大家很不适应,因为都是学苏派,强调明暗对比,体积感很强。他那些平面的东西,我们感觉无从下笔。平面的东西你一旦离开了结构画什么,就没有画的。我们后来慢慢才适应的。他曾经讲:“素描第一是结构,第二是结构,第三第四还是结构。”他强调的方法,我经过学习就觉得很科学,基础要比以前扎实得多,过去浮光掠影的东西太多了。他有句名言:从看不见的东西开始,到看得见的东西结束,从里到外,从外到里。所以在博巴班学习以后,就感觉很实在。不虚飘。

苇:那他的性格呢,平时会不会觉得他很严肃、很理性的一个人?

夏:不,他跟我们一起很平等。讨论问题也并不是那么古板,性格非常豁达。但是很显然,他掌握的知识跟我们过去学的不一样,为了纠正大家的习惯,他还是花了很大功夫。

苇:博巴有没有为此对你们发过火?

夏:没有当面发过火。只是有段时间,他发现大家全都不按照他的方法画,觉得很奇怪,就说,如果你们不愿意学,我就回去了。博巴起初是没留胡子的,后来就把胡子留起了。据说罗马尼亚人有这个习俗,蓄胡子就意味着被伤害很难过。

苇:他给你们讲课,旁边有翻译吗?

夏:有翻译,一天到晚跟着他。你看这本画册上,这些都是我当时的作业,经过他修改的,我就把它留下来了。

苇:相当于你们共同完成的。

夏培耀:还有画册上这张就是他画的,原作送给了我。这种画法在当时来说,非常有特点,有新意。那时油画像这么画的国内可以说没有,这是我临摹的他的作品。你看摆的静物,都跟苏派摆的不一样。我后来曾在杭州几次座谈会上说,博巴对中国油画的贡献很大,概括起来有几点:第一,他倡导油画要个性化。那时恰恰是反对个性化的,因为个性就是个人主义。博巴一进来就强调一定要有个性。他说在北京、上海看展览,觉得有些油画确实很不错,但是一个展览几百张作品……

苇:看不出来是谁的。

夏:嗯,看起来像一个人画的,这就不好了。博巴说,艺术很重要的就是要有自己对事物的认识,要有自己的表达方式。他强调第一是个性化。第二是现代化。第三就是中国化。他是个外国人,却从第一天讲课开始,就特别强调中国化,说不要重复欧洲的老路。

苇:我在网上还看到,你们在博巴班学习两年,第一年是基础课,第二年本来是创作课,后来也改成基础课了。

夏:是的。博巴班由于受了些折腾,就没有搞毕业创作。文化部有关领导说,大家干脆把博巴的东西吃透,创作就不要搞了,学员回到各学院、各单位再搞创作。

苇:您从博巴班毕业后,向川美申请,然后一路画回来,画了很多风景,当时心情肯定很轻松吧?

夏:对,我申请了一笔钱去桂林,既然学了,就想身体力行,主要是画写生。

苇:就按照博巴那一套方法画。对了,我最近在罗中立美术馆又看见您画电厂的那幅画,五十年了,还保存得很好。我很喜欢,感觉它是个时代。

夏:那幅画由学校美术馆收藏了。我还记得是1962年的一个星期天,我从浙美回到川美,就去周围找地方画写生。我去了五龙庙,一座破庙子,如今早就消失了,改成了黄桷坪小学。我就是坐在那破庙子外面画的。

苇:博巴班十几个人是吧?

夏:十四个人。

苇:没有女生吗?

夏:没有,都是男生。

苇:这些同学还有联系吗?

夏:有联系。好多都死了。现在还剩下十个。

苇:有没有因为绘画遭受过一些打击或挫折?

夏:罗训班就是个例子。我从博巴班学成归来,带回一套完全崭新的艺术理念。尤其当我在川美搞了个展览之后,有很大影响,于是校园里就有一种流行的说法,凡是带点新意有创造性的东西,都称为“罗派”。“罗派人”,“罗派歌”,“罗派舞”,“罗派画”……可惜我的画损失很大。当时抄去搞黑画展览,不仅我自己的作品被破坏了,博巴送我的画也被破坏了,本来画册上博巴这张画我还临摹了的,也全部拿墨汁画花了,就没保存下来。

苇,您很多学生也都是知名画家,想问一问他们当年学习的状态,有没有什么趣事?

夏:我和学生之间没什么啊,他们跟我关系都非常好。

苇:有没有印象比较深的事?您在教导他们的时候,是不是既属于师生关系,又有点像兄弟伙那种?

夏:有这个趋向。尤其是我回到川美办小博巴班的那一批学生,他们跟我年龄比较近,只差两三岁,关系特别亲密。我那时没结婚,没谈恋爱,白天上课,晚上学生就到我寝室来,吹牛啊,抄我的笔记啊,完全就是兄弟伙那种感觉。

苇:你记忆中庞院长是个什么样的学生?

夏:庞茂琨的年龄和我就有点距离了,不过也非常融洽。我这个人很爱才,对有才能的学生非常喜欢。我在他们身上花的功夫也很多,教他们,引导他们,尽量扶持他们。庞茂琨有思想,从附中起就有很强的画画能力,他对于技术的掌握,比其他人要成熟,我非常看重他。

真心喜爱,绘画是生命一部分

苇:我看最近的一些画展,包括罗中立奖学金,很多作品都不是传统绘画,真正架上绘画得奖的很少。

夏:川美作为一个教学环境必须是开放式的,鼓励创新的,作为大的目标来说,这无疑是对的。假若千人一面,你这样画我也这样画,那就没得好多意思了。比如罗中立奖学金,有新意的就鼓励。至于好还是不好,是不是值得人人都这么做,那倒不一定。哪个好哪个不好,做成功了都好,没有做成功的都不好。别人这么做居然得了奖,而你这么做可能就得不了奖。艺术贵在坚持,坚持自己的切身感受,坚持自己的审美追求,这一点最重要,千万不要跟着别人走。

苇:我就是觉他们有一部分人故意在藏拙,逃避基础绘画,因为更容易看出水平高低。

夏:学生时期,青年时期嘛,都在找自己的路子。这有个过程,也说不定搞个几年之后又变了,这很自然。不足为奇。

苇:有人说画画也是一个高风险行业,因为画家是将自己一辈子的时间、精力和资金付出到所热爱的艺术上,成则一纸千金,败则分文不值,我们往往看到的只是成功画家的风光。不知道您有何评价?

夏:说画画是个高风险行业,我还没有这种感觉。画画的人也可能把一生的精力都投入进去了,可能收获很大,也可能没得啥收获,这很正常。现在画画的人这么多,真正成为艺术家的是少数,成为有影响力的艺术家更是少数,这是没有办法按照个人意志为转移的。成功也好,失败也好,都有很多客观因素。张晓刚在他们那批人里算是比较成功的,他最后说了这么一句,要说的话,就是我的运气好。可能这个说法比较实在。

苇:是什么让您一直坚持到现在?

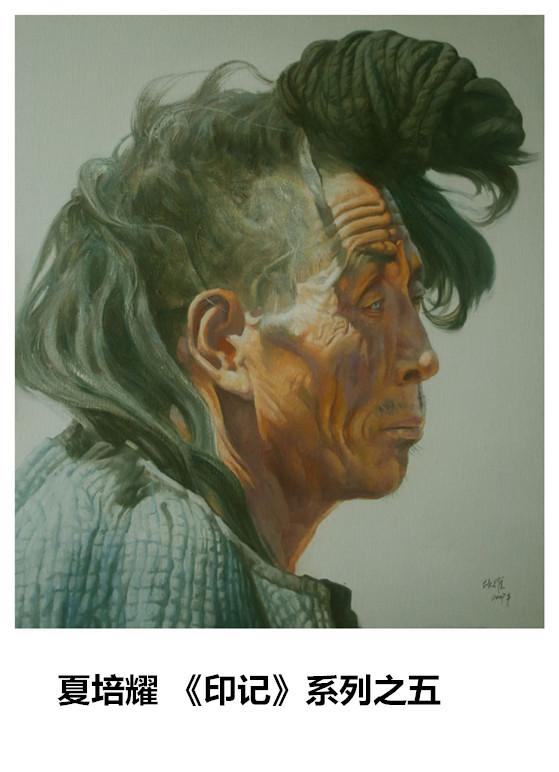

夏:就是喜欢嘛。怎么说呢,绘画成了我生命的一部分,久了不画就不舒服。我现在八十多岁,画得没那么多了,但只要一有新的感受马上就动笔,觉得“有画可画,其乐无穷。”

苇:画到今天,您最大的收获是什么?

夏:我觉得自己还是个幸运者。我很小就开始工作,然后读书,最后走上这么一条路,一辈子从事教书画画,除了画画以外,就是把书教好。把学生教好,为国家多培养一些人才。至于我是不是成功的人,我感觉不到,只有别人才感觉得到。我觉得这条路没有选错,因为完全不是被动的,是主动的。选对了,并愿意为它付出一生,这就是最大的收获。

苇:还想您在绘画技巧方面能否给我多谈谈。我在采访中听别的画家提到,一幅画暗部特别重要,要透气。你有没有这方面的小技巧?

夏:暗部画得透气,这些都属于局部性的问题,不是属于全局性的问题,你说暗部画得透气,那亮部呢?所以这些属于局部性的问题。主要还是靠自己多磨练,多画,这点很重要。画画这个东西,即使把理论学得再透彻,不实践也不一定画得好。俗话说熟能生巧。

苇:身为一个知名艺术家,担不担心绘画的未来?您觉得几十年后绘画会是什么样的一种状态?

夏:不担心。绘画只能往前走。特别有种说法写实绘画要消亡,不存在。

苇:原因是什么?

夏:即使有新的东西出现也不可能消亡,因为个人的审美理念,机器是无法代替的。

苇:但现在机器也是人在操作,操作者只是借用电脑技术,同样注入了自己的一种思维。几十年后,CG就是电脑绘画到底会不会取代人工,我认为应该是不会,但又不能完全肯定,其实我们这一代学画的都有点迷茫……

夏:我觉得作为学画的人不要去想这么多。你既然喜爱这个东西,觉得做这个事情很愉快,很高兴,很能满足自己的人生追求,那就够了。至于将来,谁能预言?让我预言,我就说绘画这个东西永远不会消亡。

苇:想请您给年轻的画家说几句。

夏:好好的画,努力的画,按自己想的去画。不要跟潮流,我一向很反对跟潮流。你按照自己的想法去画,按照你的审美追求去画,就行了。

(此稿经夏培耀先生亲自审定,重庆苇子采写)